<Vorrei fare il giornalista> dissi ad Ennio Simeone che mi guardò sorpreso trattenendo il sorriso. Erano i primi anni Settanta, la ribellione giovanile e le proteste dei lavoratori non si erano spente e l’impegno politico restava questione centrale nella vita di ognuno di noi in un paese peraltro scosso tragicamente dalle prime bombe. La politica dunque, un sole attorno a cui ruotavano lo studio e quindi l’università, l’amore e quindi il sesso, la musica e quindi il rock ma anche De André, i Barra, i Bennato, la Nuova Compagnia. Io però volevo fare quel fottuto mestiere. Sono stato fortunato e l’ho fatto, testa in giù e pedalare in redazione senza ribalte e pailettes come per altri che saranno famosi, per più di quarant’anni fino a quando non mi hanno spedito a casa perché avevo l’età, perché i giornali andavano sempre più giù in edicola e bisognava tagliare, perché sai, devi capire…

C’è il rischio dell’enfasi e della retorica nel celebrare un periodo della nostra vita e stagioni ormai lontanissime. Anche perché alla fine non ne siamo usciti bene, quelli della mia età e dintorni, delusi proprio dalla politica e dalla sinistra ormai smarrita, al netto di percorsi professionali scintillanti o più semplicemente onesti (come le nostre vite, molto spesso coerenti, altre volte slabbrate). In un mondo che ci appare sempre più capovolto per come l’avevamo immaginato, oppresso adesso dalla nuova peste chiamata Covid. Non sempre però il ricordo è solamente nostalgia. Talvolta vale la pena tornare ad avvolgere nastri e fili: perché si racconta una storia collettiva, non solo individuale. E quello dell’Unità di via Cervantes fu, insieme ad altre “squadre” che giocavano altrove, un gruppo particolare, di giornalisti innanzitutto, che coinvolse varie generazioni nel corso degli anni: gente che inzuppava ogni giorno la propria curiosità intellettuale, il proprio mestiere in quella città complicata e straordinaria, ricca e spogliata. In quelle stanze tra la Posta e il Municipio si cercava di comprendere Napoli senza che questo significasse giustificare la sua pulcinelleria, la sua corruzione in politica e in morale come scrisse, parlando delle due Napoli, Domenico Rea. Ricordare non vuol dire glorificare, anzi i ricordi brutti sono i migliori: quel microcosmo di donne e uomini, fu attraversato anche da contrasti, dubbi, incazzature, anche con il partito, reclamando autonomia e capacità di giudizio. Fu un punto di riferimento e commise errori. Come accade nelle vicende umane.

Per me tutto cominciò allora: Napoli, redazione dell’Unità, Via Cervantes 55, secondo o terzo piano? . L’istinto mi portò lì, l’avversione per certi gazzettini fece il resto. Avevo raggiunto i vent’anni nell’anno fatidico, il 1968, la data simbolo, l’esplosione e l’allegria, l’origine di ogni male: ha avuto più pentiti della camorra, il Sessantotto. Non avevo militanze da esibire, piuttosto una famiglia unita, borghese e cattolica, un retroterra di formazione classica, perbene, infine una fase ribelle con i gruppi di base cristiani (don Milani, dom Helder Camara, l’Isolotto di Firenze, la Chiesa evangelica, addirittura la Fuci, vivace collettivo di Pozzuoli). La febbre per la carta stampata si era manifestata già sui giornalini murali del liceo e dell’associazione cattolica: abbozzi non sufficienti certo per farmi salire spavaldo e donchisciottesco le scale del palazzone di via Cervantes. La mia credenziale poteva essere la fresca tessera del partito, anno 1972, 800 lire, firmata dal segretario generale del Pci Luigi Longo. Il rettangolino dove si metteva il bollino della sottoscrizione della stampa comunista rimase però vuoto. Nessuno me la chiese, la tessera. Non Ennio, non gli altri. Né io, inesperto di certi ambienti e impacciato di mio, pronunciai la frase: <Avete consigli da darmi?>. Qualcuno avrebbe potuto rispondermi: <Certo, ragazzo, non finire mai una frase con una preposizione e non cominciare mai con i due punti…> come disse Jack Lemmon al redattore principiante in “Prima pagina”, la commedia di Billy Wilder.

Bastava guardarli i giornalisti in quelle stanze e non domandare loro come si faceva quel lavoro: erano gli stage di quei tempi. Li osservavo come un bambino che appiccica la faccia sulla vetrina di un negozio di giocattoli. Ma questo accadde qualche anno dopo quella prima visita. Alla mia sfacciata dichiarazione, Simeone, il Gran Capo della redazione, rispose più o meno: <Va bene, vediamo quello che sai fare. Vivi a Pozzuoli e lì c’è tanto da raccontare…>. Infatti cominciai a mandare in redazione pezzi su pezzi, scritti bene, scritti male, a volte con le trombette dell’enfasi e dell’attivismo politico, a volte asciutti e freddi come un resoconto anglosassone. Cronache di consigli comunali, di lotte operaie, di licenziamenti, di cortei: la Sunbeam che chiudeva, la Sofer e la Olivetti che licenziavano; fatti di “nera” e di “bianca”: quella povera donna morta bruciata viva nel letto di contenzione del manicomio giudiziario, il lago d’Averno che diventava rosso perché era “esplosa” un’alga a causa dell’inquinamento delle acque, naufragi di navi mercantili. E poi: piani regolatori che non venivano mai approvati, ospedali che non si costruivano, gli “sfollati” infuriati, quelli cacciati da Pozzuoli a causa della crisi bradisismica del 1970 e dispersi nell’entroterra tra Napoli e Caserta, le elezioni, gli “attivi” e le “conferenze di zona” del partito, le notiziole per il “Taccuino culturale”. Una volta, era il dicembre del 1972, diedi per primo la notizia dell’incendio nello stabilimento Fiart, una piccola azienda nautica di Baia, vicina al Castello aragonese, i capannoni in riva al mare quasi sopra il Parco archeologico sottomarino: proprio quella che si vede ancora oggi, e chissà come si chiama, guardando in tv “Un posto al sole”.

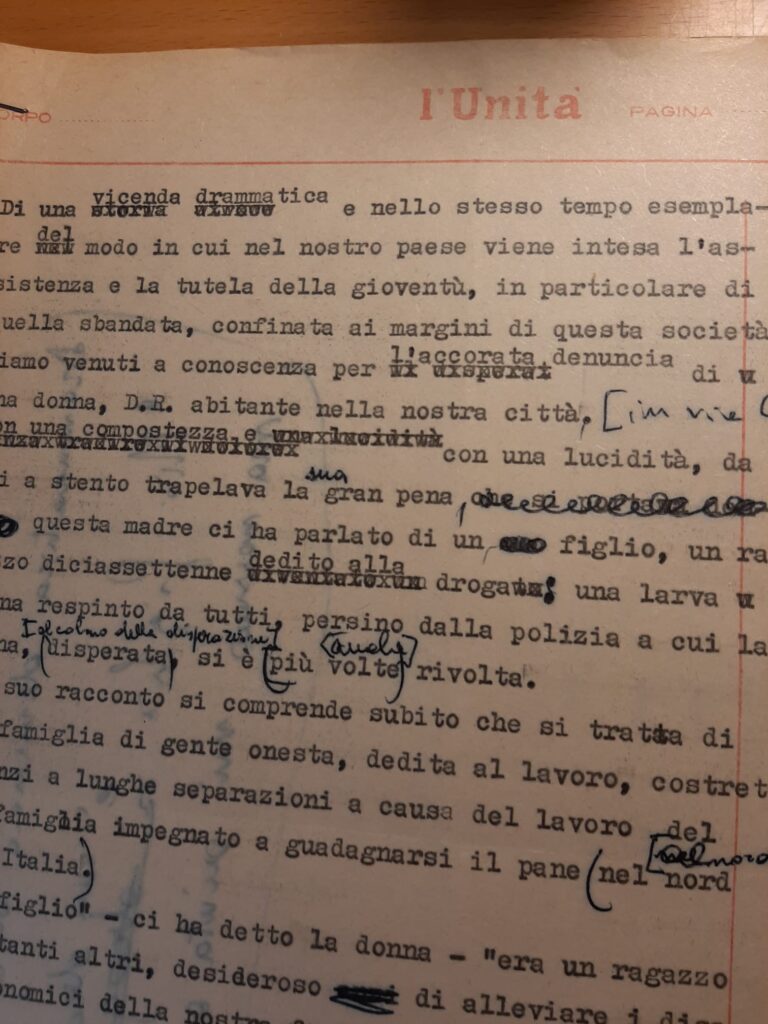

Pozzuoli certo, ma anche Bacoli, Baia, Monte di Procida, Quarto. L’area flegrea era una miniera di notizie e di fatti, di personaggi e di storie. E i clan criminali non avevano ancora occupato le prime pagine. Chiamavo al telefono e dettavo l’articolo. Oppure portavo quei fogli, rigati con un filo rosso con su scritto l’Unità, in redazione: ogni foglio doveva essere di 30 righe, ogni riga era di 55 battute della Olivetti. Poi iniziava l’attesa. Il giorno dopo correvo a comprare il giornale per trovare l’articolo e vedere la mia firma nelle pagine della cronaca di Napoli. Annotavo le correzioni, i tagli.

Un giorno mi dissero di andare in redazione e di restarci. Erano i mesi del colera, quindi tra l’agosto e il settembre del 1973, i giorni della <Cara cozzeca, tu stai inguaiata> come verseggiò Eduardo sulla stessa Unità, difendendo il mitile e accusando chi aveva insozzato il mare. I giorni della paura e delle denunce, ma anche del disprezzo verso Napoli, per un’altra epidemia che per fortuna durò poco tempo e fece poche vittime. C’era bisogno di braccia in quelle stanze di via Cervantes. Facevo il ragazzo di bottega, ero un “abusivo”, cioè un “precario” nel linguaggio contemporaneo. Osservavo e imparavo. Giulio Formato una volta mi accolse con quella voce un po’ bronchiale: <Guagliò, ’o giurnale si fa anche accussì…> , mostrandomi forbici e pennellino della colla. Giulio curava, con Eleonora Puntillo, con Nora, una rubrica che si intitolava “Le voci della città”, un filo diretto con i lettori, con i compagni. Ed entrambi, nel farla, mettevano un’attenzione particolare come fosse un articolo per la prima pagina. Nora era capace di imbastire la grande campagna contro lo scempio edilizio, di scrivere inchieste rigorose che attiravano poi gli inviati dei grandi giornali, di buttare giù articoli contro il traffico che già paralizzava la città e contro il malcostume politico ma poi la trovavi lì al mattino, tra i primi ad arrivare, a lavorare sulle piccole cose delle redazioni di una volta: la posta, il fuorisacco, la lettura degli altri giornali. Era severa nei giudizi, Nora. E meno male.

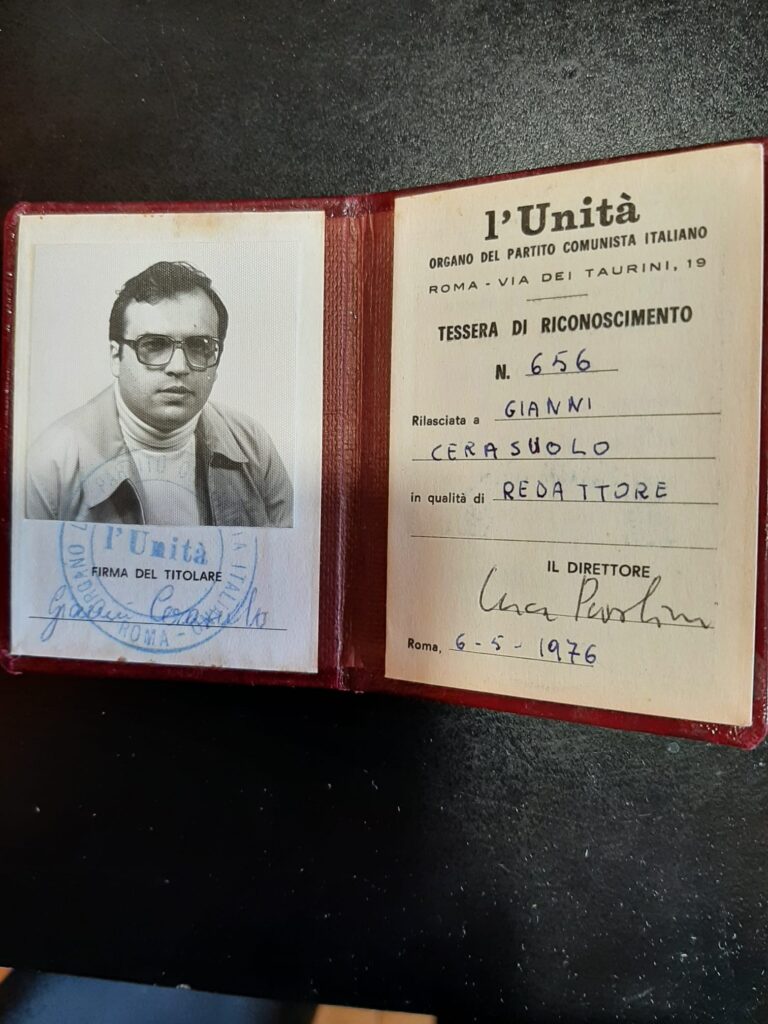

Lo vedo ancora quello stanzone dove appena entravi trovavi Felice Piemontese, la barba con qualche filo d’argento, raffinato e colto, sempre pronto con le sue battute che potevano graffiarti, a destra la scrivania di Sergio Gallo, lui che arrivava, dopo i giri alla Regione, al Comune, posava il suo bel borsello, toglieva dal viso i Ray-Ban e ti chiedeva qualcosa con pacatezza; più avanti, forse, la messa a fuoco non è automatica, la postazione di Liliana, la segretaria di redazione, moglie di Felice, una giovane donna che raccoglieva le telefonate e gli articoli dettati, ma anche gli sfoghi e le paturnie di qualcuno; ancora più in là, verso sinistra, i tavoli di Nora e di Franco De Arcangelis il quale sedeva vicino ad una delle tre finestre che davano su via Cervantes. Io stavo, nel poco tempo che vi rimasi, tra Ciccio (De Arcangelis) e Felice, alla scrivania dove in realtà sedeva Michele Muro, che scriveva di sport e del Napoli e che si spostò per un po’ a Roma. Non ricordo la postazione di Giuseppe Mariconda, forse stava dall’altra parte dell’appartamento, in fondo al corridoio, dove Mario Riccio aveva la sua “camera oscura”, e Gennaro Pinto e Franco Feliciotti si occupavano della diffusione ( lì dove colloco, di tanto in tanto, anche Liliana). Ma Geppino era uno che consumava le suole delle scarpe, andava a caccia di notizie, tra Questura e informatori: in redazione ci stava poco. Come Formato che faceva “il trombettiere”, cioè chiamava dalla Questura, si faceva passare qualcuno dei redattori e gli raccontava i fatti e quello poi li scriveva. Ho preso anche io un po’ di telefonate di Giulio. Ho scritto anche io rubriche di “Piccola Cronaca”, culle, lauree, anniversari. Li guardavo e talvolta ero a disagio perché quella “scuola” poteva essere dura, le osservazioni ti arrivavano addosso pesanti. Coccole e scapaccioni, sono cresciuto là dentro. In una scala personale, il timore numero dieci, come potrebbe dire con ben altra espressione il vicequestore Rocco Schiavone a proposito di rotture di balle, era rappresentato dal pericolo di essere spedito in via dei Fiorentini, in Federazione, al partito per raccogliere il resoconto di qualche riunione. Non credo di aver mai preso appunti da quelle parti. Il cronista sovrastava il giornalista politico. Così quando fui mandato a seguire una drammatica vertenza sindacale alle officine “Fiore” di Caserta, sfociata nella occupazione della stazione ferroviaria durata quasi una settimana, mi diedi da fare come mi accadeva sempre quando uscivo dalla redazione. E produssi anche articoli per la pagina 4, l’Economia, dell’edizione nazionale. Al punto che telefonai in piena notte al giornale a Roma per annunciare che gli operai aveva lasciato i binari e che la vertenza si era sbloccata. Anche l’ultima edizione era chiusa dal un bel po’. Mi rispose, insonnolito, Dino, telefonista e romanaccio della Gate, dal famoso palazzo dell’Unità in via dei Taurini, dove si realizzava e si stampava il quotidiano: < A Cerasuò – sbottò Dino – ma và a dormì…>.

Feci in tempo anche a vedere – era ormai il marzo del 1975 e nell’inverno mi sarei trasferito nella capitale – la scena dell’esplosione al Parco Orofino in via Consalvo a Fuorigrotta. Il terrorismo cominciava a lasciare la sua terribile striscia di sangue: una rudimentale bomba aveva dilaniato Giuseppe Principe Vitaliano, un esponente dei NAP, i Nuclei Armati Proletari, che stava maneggiando quell’ordigno probabilmente per compiere un attentato. A Fuorigrotta ci arrivai con Mario Riccio e la sua sgangherata Cinquecento, un’auto che lui si teneva stretta come il tenente Colombo faceva con la sua. Tra una foto e l’altra, Mario mi aiutò, generoso com’era, a rintracciare testimonianze di gente che aveva udito quel boato o aveva visto qualcosa.

Ennio Simeone di lì a poco trovò un varco per una mia sistemazione lontano da Napoli. Nella redazione romana si era aperta una breccia dove poter entrare. Per me cominciò un’altra stagione. In via Cervantes sarebbero cambiati molti protagonisti. Non fu un caso, tuttavia, che, molto tempo dopo – era il 2010 – andandomene da Repubblica e non avendo l’intenzione di smettere, un giorno mi arrivò una telefonata al cellulare. <Non fare lo stronzo e va a Cosenza al Quotidiano della Calabria> . Era Ennio che mi incoraggiava, diciamo così, a scegliere la destinazione dopo il pensionamento (avevo ricevuto una proposta anche da Parma). Lui quel giornale calabrese l’aveva diretto a lungo.

Dopo quarant’anni, la storia, incredibilmente, si ripeteva.

Gianni Cerasuolo

TUTTI GLI ARTICOLI SIN QUI USCITI : https://www.centoannipci.it/category/perr-una-storia-de-lunita-di-napoli/

Grazie, che bella atmosfera hai saputo rimandarci.